追悼ネルソン・サルジェント

つい先週、濱田滋郎さんの追悼文を書いたと思ったら、二週間もたたないうちにまた追悼文を書くことになりました。今度はブラジルの友人に向けてです。サンバ音楽家のネルソン・サルジェントさんが5月27日、リオの病院でお亡くなりになりました。享年96歳です。

死因はコロナ・ウィルスによる肺炎だそうです。ブラジルではコロナでたくさんの方がお亡くなりになっていますが、ぼくのレコーディング・プロジェクトに参加してくださった中では、グルーポ・フンド・ジ・キンタールのウビラニーさんと名スルド奏者ゴルジーニョさんに続いて、ネルソンさんが3人目。改めて、亡くなられた皆さんのご冥福をお祈りいたします。

ぼくがネルソンにはじめてお会いしたのは1985年。リオ・デ・ジャネイロでのことでした。紹介してくれたのはエンリッキ・カゼスくんだったと思います。そしてその翌86年にぼくらはスタジオに入り、ネルソンの2枚目のソロ・アルバムを録音します。それからアルバムの発売記念のコンサートを開く87年あたりまでが、ぼくがネルソンともっとも親しくお付き合いをさせていただいた時期でした。

アルバムを録音したこと以外にも、当時の思い出はたくさんあります。ネルソンはユーモアあふれる人で、お話ししていて飽きることがありません。一緒に食事をしたりお酒を飲んだりしながら、昔のマンゲイラの出来事など、さまざまなことを教えてもらいました。さらに印象に残っているのは、当時のネルソンのご自宅に泊めてもらったことです。あれはたしか86年だったでしょうか。

当時のネルソンはマンゲイラの丘ではなく、リオから遠く離れたロッチ・キンゼというところに住んでいました。リオからバスで2時間以上。往復では5時間くらいかかったでしょうか。ネルソンは、サンバを軽く1曲書きあげるくらいの距離だと、よく言っていました。実際、当時は新曲をバスに揺られて作ったこともあったようです。

ネルソンのご自宅は、バス停を降りてから、さらに小さな丘を登り、15分ほど歩いたところにありました。そこでは、小柄だったネルソンよりずっと大きくてふくよかな奥様と、奥様の連れ子さんを含むたくさんの子供たちと一緒に住んでいました。お子さんたちの数は合計11人! 当時のネルソンは62歳だったはずですが、まだ生まれたての赤ん坊もいたし、小学生も3人くらいいたでしょうか。そんなネルソンの子供たちと一緒に撮った写真が残っているので、ご覧ください。その晩、ぼくは彼ら子供たちと一緒に眠りました。

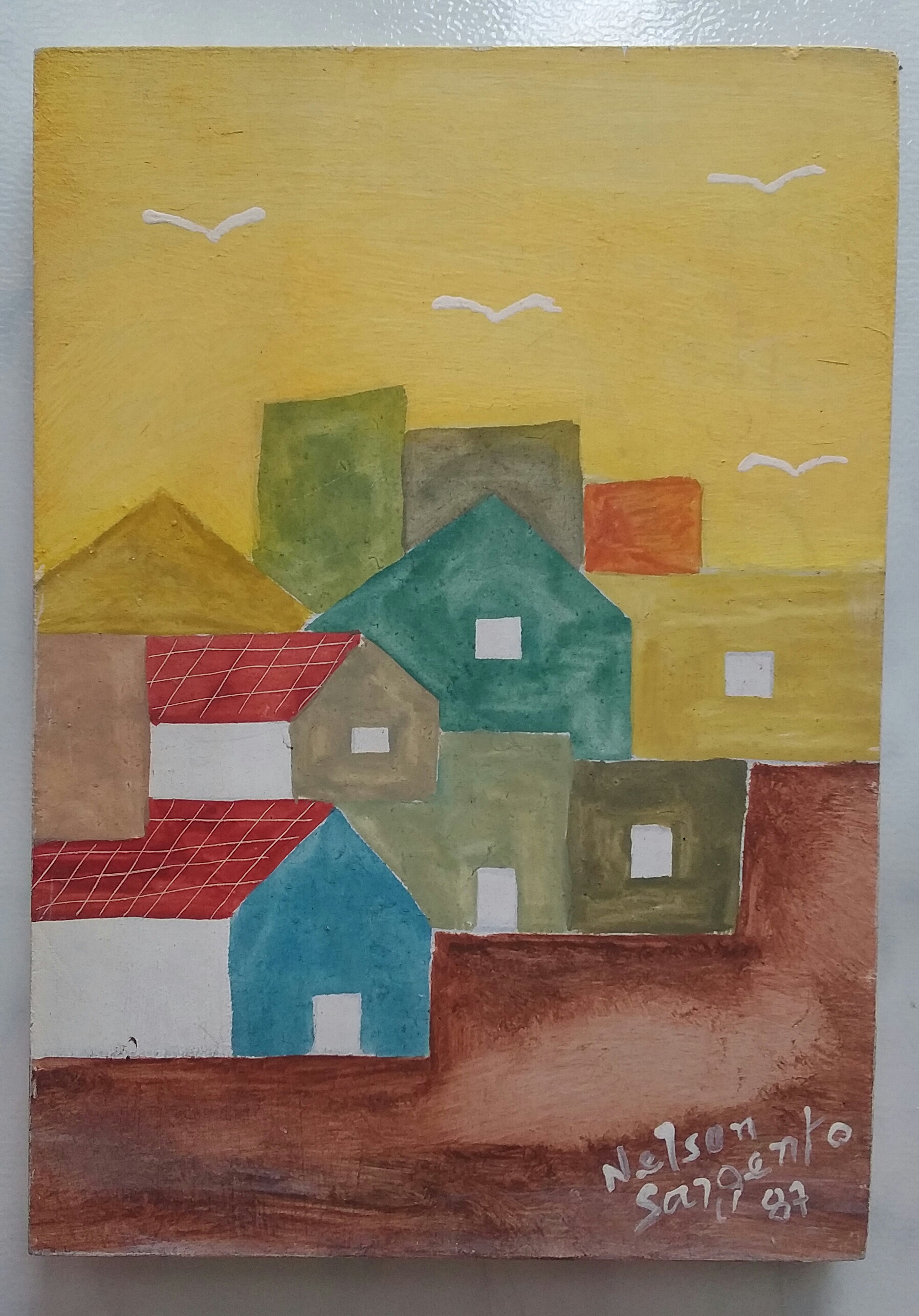

当時のネルソンは音楽だけで食べていたわけではありません。「ネルソン・サルジェント(ネルソン軍曹)」という芸名は軍隊にいた時についた名前ですが、もともとの本職はピントール・ジ・パレージ。いわゆる壁塗り職人さんです。でも、当時は常に仕事があるわけではなかったようで、街に出かけるときにはいつも自身が描いた絵を袋に入れて持ち歩き、それを売って糊口をしのいでいました。裏山にバラック小屋が並ぶ、ぼくが作ったアルバムの背景に使ったあの絵は、絵を売るようになってから描きはじめたもののようです。

ぼくがネルソンのアルバムを作ろうと思ったのは、20年も活動しながらなかなか表舞台に立つことができなかったネルソンに、もっと音楽活動に専念してもらいたいと思ったからです。そのためには本領を発揮した1枚のアルバムが必要でした。それなら、その1枚をみんなで作ろうと、ぼくらは決意したわけです。ちなみに、ぼくがアルバムのプロデュースなんて仕事をしたのは、この時がはじめて。それがネルソンだったということは、何かのご縁があったのでしょう。

ネルソン・サルジェント(本名:ネルソン・マットス)は1924年7月24日に生まれています。父親とは早い時期に別れ、母親とともにマンゲイラの丘に移ったのが12歳の頃(1936年)。ご存知のように、マンゲイラは丘全体がファヴェーラですが、その頃にはすでにたくさんの家があり、ネルソンたちが移り住んだ時には丘の上の方にしかスペースが残されていませんでした。でも当時、水道は丘の下のほうにしかありません。そこで、まだ子供だったネルソンは、毎日水が入った缶をかついで丘を登るのが仕事だったのだそうです。

そんなマンゲイラの丘で世話になったのが、アルフレッド・ポルトゥゲース(本名・アルフレッド・ロウレンソ1885-1957)という人物でした。この人はネルソンの継父になってくれたのですが、名前の通り、ポルトガルのお生まれ。もちろん、白人です。しかも首都リスボンにいた時にはアルファーマ区でファドを歌っていたというユニークな経歴の持ち主で、本職は船乗り。ブラジルにはその仕事先として赴任し、以来マンゲイラの丘に住みついてしまいました。そしてアルフレッドさんは、マンゲイラの丘でファディスタからサンビスタに変身します。ファドで鍛えた声がサンバでも役に立ったのかどうかはわかりませんが、41年にはカルトーラやパウロ・ダ・ポルテーラと一緒に南十字星局のラジオ番組『裏山の声A Voz do Morro』に出ていたそうですから、いっぱしのサンビスタです。ネルソンはそんなファド上がりのユニークな先生からサンバや人生を教わりました。

当時のマンゲイラの丘には、有名なエスタソン・プリメイラ・ジ・マンゲイラの他に、ウニードス・ダ・マンゲイラという、別のエスコーラが存在しました。ウニードスにはあのジェラルド・ペレイラも在籍したくらいで、それなりに知られたエスコーラです。アルフレッドとネルソンは当初、このウニードスに所属。一緒に作曲活動をはじめました。でも、何が起きたのか、ウニードスは47年に突然消滅してしまいます。そこで困ったアルフレッドはネルソンを連れて、エスタソン・プリメイラの門を叩くことにしました。この時に仲介してくれたのが、カルトーラの共作者として知られるカルロス・カシャーサさんでした。

当時のアルフレッドやネルソンがそれほどまでしてエスタソン・プリメイラに入りたかったのは、当時のエスコーラ・ジ・サンバがサンバの音楽家たちにとってものすごく魅力的な存在だったからです。

1930年にはじまったヴァルガス大統領の時代に端を発したサンバの大躍進は、大統領が退任する1945年頃から一度下火になります。この頃からサンバのレコードはあまり作られなくなりました。でもそれでサンバ自体が下火になったかというと、そうでもありません。サンバがレコードに録音されなくなったこの時代は、共同体におけるサンバがますます深化した時代でした。エスコーラ・ジ・サンバという団体が、まるで嘘から出たマコトのごとく、本当の意味で共同体らしい組織力を持つようになったのがこの時代です。

それはマンゲイラにおいても顕著に見ることができます。エスコーラが誕生した1920年代後半から30年代にかけて、マンゲイラのサンバのほぼすべてを作っていたのはカルトーラとカルロス・カシャーサでしたが、1940年代になると作曲家チームが出来て、しのぎを削ることになります。さらにその頃からはカーニヴァルに向けたサンバ・エンレードだけでなく、サンバ・ジ・テレイロSamba de Terreiro、またはサンバ・ジ・クァドラSamba de Quadraと呼ばれる、テーマを限定されない「日常のサンバ」が盛んに作られました。作曲家たちはカーニヴァル以外の時期にもその腕を競い合うことになったわけです。そんな時代に作られた作品のほとんどは、その時点ではレコードになりませんでしたが、コミュニティにおける作曲家たちの地位は格段に高まりました。

後に「ヴェーリャ・グァルダ」と呼ばれる人たちは、そんなエスコーラの黄金時代を経験し、サンバ・ジ・クァドラの腕を競い合ったサンバ音楽家たちです。ネルソン・サルジェントはまさにそんなエスコーラ・ジ・サンバの充実期に中核を務めた世代でした。

ネルソンがギターを弾くようになったのは、マンゲイラの最高の音楽家だったカルトーラからの影響でした。カルトーラはネルソンにとって、まさにアイドルのような存在で、ネルソンはカルトーラを真似てギターを弾き、作曲をはじめました。また当時、カルトーラがどこかで歌うときには、ネルソンはいつもその横について、歌を聞いていたのだそうです。こうなると、もうほとんど「追っかけ」状態。よほど熱心に歌を聞いたのでしょう。ぼくがお会いした頃のネルソンは、カルトーラが当時作った曲はどれも素で歌えるくらい記憶していました。中にはレコード録音されなかった未発表曲、あるいは、カルトーラ自身すらも忘れてしまった曲まで覚えていたそうです。

しかし、運命とは不思議なものです。それほど尊敬していたカルトーラのマンゲイラにおける地位を奪ってしまったのもまた、ネルソンでした。それは1948年のこと。ネルソンは継父アルフレッドと共作で「サン・フランシスコ川」というサンバ・エンレードを作りますが、これがカルトーラとカルロス・カシャーサが作った「サン・フランシスコ渓谷」を押しのけて、マンゲイラの正式なサンバ・エンレードに採用されてしまいました。ネルソンに言わせると、当時のカルトーラのサンバはあまりに難しく、エスコーラのメンバー全員で歌うには不向きだったのだそうです。そうしてエスコーラ創立以来ずっとサンバ・エンレードを書き続けてきたカルトーラとカルロス・カシャーサの時代は終わりを遂げました。

これをキッカケに両人はサンバ・エンレードの作曲をやめてしまいますが、それに代わって快進撃を続けたのがネルソンとアルフレッド老のコンビでした。特に有名なのが、55年のカーニヴァルに向けて作られた「自然讃歌」(通称:プリマヴェーラ)という曲です。このサンバは、カーニヴァルの優勝こそ逃しますが、ジャメローンによって録音され、ヒットを記録します。ネルソンの作品がエスコーラの外ではじめて知られることになったのが、この時でした。アルフレッド老は2年後の57年に亡くなってしまいますが、ネルソンは翌58年に先輩たちを押しのけてマンゲイラの作曲家チームのリーダーに選出されます。この時、ネルソンはマンゲイラにおいて、とうとうトップの地位まで上り詰めました。

でも、そんなネルソン王朝の時代は、残念ながら長くは続きませんでした。1960年代になると、エスコーラを取り巻く状況が大きく変わってしまったからです。きっかけはカーニヴァルの観光化。ここでエスコーラは巨大化して、それまで中心にいたはずの音楽家たちの手から離れてゆきました。カーニヴァルのためのサンバ・エンレードは相変わらず作られ、コンペティションが開かれましたが、作曲家たちにとって同様に重要だった「日常のサンバ」、サンバ・ジ・クァドラが競い合われることは、60年代前半にはなくなってしまいました。ここでサンバはエスコーラという居場所を失い、路頭に迷うことになります。

そんな時代に登場したのが、カルトーラが奥方のジカとともにリオ中心街のカリオカ通りにオープンさせた「ジカルトーラ」(ジカ+カルトーラ)というレストラン・バーでした。1963年から65年までという、たった3年間の営業でしたが、サンビスタたちが新しい居場所を見つけ出すためのさまざまな出会いが、このお店で生まれました。

ジカルトーラの最大の魅力は、サンバのライヴを見ることができたことです。「店主」のカルトーラはもちろん、ネルソン・カヴァキーニョやイズマエール・シルヴァら、カルトーラの友人たちが入れ代わり立ち代わり登場して、ギター弾き語りを楽しませました。まだ若かったパウリーニョ・ダ・ヴィオーラはここで「人生ではじめてのギャラ」をもらったと、後に証言しています。もちろんネルソン・サルジェントもこのお店の常連になりました。マンゲイラでは披露する場を失ったサンバ・ジ・クァドラの新曲を、ジカルトーラで歌うことになったわけです。師匠であるカルトーラとのご縁もここで復活しました。

また、パウリーニョ・ダ・ヴィオーラやネルソン、さらにエルトン・メデイロスやジャイール・ド・カヴァキーニョらが即席のグループを組んで、『黄金のバラ』というミュージカルに出演したこともありました。これはやはりジカルトーラで知り合ったプロデューサー、エルミーニオ・ベロ・ジ・カルヴァーリョの企画です。

さらにこの時の即席グループに、同じくジカルトーラの常連だったゼー・ケチらを加えて、グルーポ・ア・ヴォス・ド・モーロ(「裏山の声」という意味)というグループも結成されました。このグループは65年から67年の間にLP3枚を録音。同じ67年からは、さらにオス・シンコ・クリオーロス(「5人の黒人たち」という意味)というグループも結成されて、同様に3枚のLPを録音します。ネルソンはこれらのすべてにLPに参加して、若々しい歌声を楽しませてくれました。

70年代になるとグループ活動は休止されますが、作曲家としての活動は継続されます。かつて同僚だったパウリーニョ・ダ・ヴィオーラやジャメローン、レナータ・ルーたちに作品を提供。そして最大のヒットとなったのが、ベッチ・カルヴァーリョが歌った「サンバは死なず」でした。これが78年。そして翌79年にははじめてのソロ・アルバム『あるサンビスタの夢』がエルドラードから発表されました。

ネルソンがブラジルで発表したアルバムは、ぼくの知る限り、以下の5枚です。

1 『あるサンビスタの夢』(エルドラード 1979年)

2 『裏山の風景』(クアルッピ 1986年)

3 『未発表集』(クルーベ・ジ・クリアソン・ジ・サンパウロ 1990年)

4 『カルトーラだけを』(ロブ・ジジタル 1999年)

5 『人生の花々』(ラジオ・メッキ 2003年)

1から3までがLP時代。そして4と5がCDです。

そのうち、ぼくが制作に関わったのは86年の2枚目。先にも書いたように、85年にはじめてお会いした時から準備をはじめ、86年に録音しました。自分が関わったアルバムを自画自賛するのは好きではありませんが、でもネルソンの代表作を一枚だけ選ぶとしたら、誰もがこの86年作を選ぶのではないでしょうか。

このアルバムを作るにあたってネルソンからお願いされたことはたったひとつです。それは、カルトーラの最初のアルバムのようなアレンジで歌いたい、ということでした。それはもちろん74年にマルクス・ペレイラから発表されたソロ・デビュー作のことで、ネルソンはこの時点でもまだカルトーラを強く意識していました。

でも、カルトーラのあのアルバムの伴奏陣のうち、カヴァキーニョのカニョートと6弦ギターのメイラはすでに亡くなっており、まったく同じメンバーで録音することはできません。そこで若手の音楽家たちによる再現を目指したわけですが、この中で一番張り切ってくれたのが、7弦ギターのラファエール・ラベーロさんでした。カルトーラのアルバムで7弦ギターを演奏したのはジノですが、ラファエールは若い頃、カルトーラのレコードにおけるジノの演奏を完コピーしたのだそうです。そう言いながら、喜々としてジノを演じるラファエールの楽しそうな表情は、いまでも忘れられません。後に名ソロ・ギタリストに成長する彼にも、そんな時代があったということです。

ネルソンはその後、1990年代には何度か来日して、タッタルーガというレーベルにCDを残します。これらはネルソンが2019年に久しぶりに来日した時に進呈してしまいましたので手元にありませんが、そのうちの1枚がカルトーラの未発表作品集でした。

90年代には何度か来日したネルソンですが、久しぶりの再来日が2019年にあったことはとてもよい思い出になりました。この時は公演だけでなく、浅草サンバ・カーニヴァルに「横浜サウージ」のメンバーとして参加し、緑とピンクのマンゲイラ・カラーの衣装を着てパレードしています。その後、浅草のホテルでネルソンと久しぶりにお会いしたのですが、足が悪くて車いすに乗ってはいたものの、アタマのほうはしっかりしていて、30年以上前にぼくが好きでよく飲んでいたピンガの銘柄まで記憶していたのには驚かされました。

ライヴにおけるネルソンは、さすがに歌声には老いを感じさせましたが、もともと上手いタイプの歌手ではないので、サンビスタらしい存在感が健在だったことを称賛すべきなのでしょう。ぼくがそんなネルソンのパフォーマンス以上に感動させられたのが、客席の人たちがみんなネルソンのことをよく知っていて、時には一緒に歌ったりしながら盛り立ててくれたことでした。伴奏陣や主催者の皆さんの愛情あふれるバックアップぶりも特筆に値します。

思えば、ぼくらがアルバムを作った時もそうでしたが、ネルソンにはいつも熱心な支持者たちが近くにいて、その活動を助けてもらっていました。そうしたくなるような独特の魅力が、ネルソンにはあったということなのでしょう。横浜サウージの皆さんのおかげで、ネルソンは最後の日本での日々をとても幸せに過ごすことができたと確信します。またネルソンも、ぼくらに忘れがたい思い出を残してくれました。

ネルソンが亡くなったことで、全盛期のマンゲイラのサンバを記憶する人は完全にいなくなりました。エスコーラ・ジ・サンバが本当にすばらしかった時代を知る生き証人は、もはやモナルコだけでしょう。でも、ネルソンが残してくれた思い出がぼくらから消えることはりません。ネルソンが生きているうちにぼくが聞けたお話を、これからも機会を見つけてお伝えしてゆきたいと思っています。

ネルソンさん、ありがとう。安らかに眠ってください。

2021年6月4日